「一人あたり売上」の仕組みと収益目標の立て方

訪問看護ステーション経営において、「看護師一人あたり売上」は非常に重要な指標です。

ここでは最新データを基に、その平均値、自ステーションでの計算方法、そして採算ラインから考える目標設定について解説します。

なぜ「一人あたり売上」が重要か?

訪問看護ステーションの最大の経費は人件費です。令和5年度の国の調査では、訪問看護(介護保険)の支出のうち給与費は約75%です。この数値を的確に把握し、目標を管理することが、健全経営の第一歩となります。

目標設定の基準:一人あたり売上の「全国平均」

まず、自ステーションと比較するための基準として、全国平均を見てみましょう。令和5年度の調査データ(介護保険)から計算すると、常勤換算看護職員一人あたりの月間売上平均は、約61万円です(※1)。

(参考計算内訳:平均訪問単価 8,463円 × 平均月間訪問回数 71.9回)

ただし、これはあくまで平均値です。医療保険利用者の割合、加算の取得状況、地域特性などによって大きく変動するため、自ステーションの状況と比較する際の目安として捉えてください。

自ステーションの「一人あたり売上」を計算する

次に、あなたのステーションの現状を計算しましょう。一人あたり売上は、シンプルに以下の要素で構成されます。

一人あたり月間売上 = 平均訪問単価 × 月間訪問件数

次の2つの要素を把握することが重要です。

1. 「平均訪問単価」を知る

- 計算式: 直近数ヶ月の総売上 ÷ 総訪問件数

- ポイント: 単価は保険種類(介護/医療)や各種加算の算定状況で大きく変わります。全国平均(介護保険で約8,500円)と比較し、もし低い場合は、加算(例:緊急時訪問看護加算、特別管理加算など)の算定強化や算定漏れチェックが単価アップ=売上向上の直接的な鍵となります。

2. 「月間訪問件数」を把握する

- 計算式: 1日の平均訪問件数 × 月間稼働日数

- 現状の目安: 介護保険による訪問の全国平均では月71.9回。月20日稼働なら1日あたり約3.6件です(※1)。

- 注意点: 訪問時間以外に、移動、記録、連携、研修等の時間も必要です。実際に訪問に充てられる時間の割合=「稼働率」を意識し、現実的な件数を把握しましょう。「1日8件」といった高い目標は、多くの場合、移動効率化や記録時間短縮(ICT活用など)といった相当な工夫なしには達成が難しく、スタッフの負担増にも繋がる可能性があります。

3. 一人あたり売上をシミュレーションする

上記で算出した自ステーションの「単価」と「件数」を掛け合わせます。

- 例1:単価9,000円 × 月72件(平均並み) = 64.8万円

- 例2:単価8,500円(平均並み) × 月80件(効率化目標) = 68万円

このようにシミュレーションすることで、「単価を上げるべきか」「件数を増やすべきか」など、具体的な改善の方向性が見えてきます。

「採算ライン」から考える、最低限必要な売上目標

平均を目指すことも大切ですが、それ以上に「ステーションが赤字にならない最低ライン=採算ライン(損益分岐点)」を意識した目標設定が不可欠です。

- 考え方: ステーション全体の月間総費用(人件費、家賃、その他経費全て) ÷ 常勤換算看護職員数 = 一人あたり最低必要売上

- 例: 常勤換算5名のステーションで、月間総費用が350万円の場合。

- 350万円 ÷ 5名 = 70万円

- この場合、一人あたり最低でも月70万円の売上がなければ赤字になる、ということです。

令和5年度調査では、訪問看護(介護保険)の収支差率(利益率に近い指標)は平均6.2%(※1)と、売上の多くが費用で消える厳しい経営環境がうかがえます。

まずは、自ステーションの正確な月間総費用を把握し、この「採算ライン」をクリアできる一人あたり売上目標を設定すること。これが持続可能なステーション経営の土台となります。

(※1)出典:厚生労働省「令和5年度介護事業経営実態調査結果」P.6

一人あたり売上を健全化する3つの経営戦略

現場スタッフの負担を増やさず効率的に売上アップするためには、次の3つがポイントです。

①移動時間削減とスケジュール見直し

移動時間短縮とスケジュール最適化で効率化を図りましょう。

- 直行直帰体制: オフィスへの出退勤ロスをなくす。ICTツールで情報共有を徹底。

- ゾーン別担当制: 地域を分けて移動効率アップ。ただし職員の経験や利用者との関係性も考慮。

- サテライト拠点設置: 広範囲対応時に検討。ただし小規模ステーションではコスト面で慎重に判断する必要があります。

②加算要件の活用

訪問単価を上げるには「加算」の適切な算定が非常に有効です。

経営インパクトの大きい加算として「緊急時訪問看護加算」「24時間対応体制加算」があります。対応体制を整備することで算定でき、収益向上に直結します。

算定には最新要件の確認と体制構築・運用、減算防止が重要です。ただし、職員の負担増に配慮し、ローテーションやICT活用、サポート体制整備が不可欠です。

医療/介護保険それぞれの制度や加算については、以下の記事もご覧ください。

≫【一覧表あり】医療保険による訪問看護の加算総まとめ|2024年診療報酬改定対応

≫介護保険による訪問看護とは?管理者に必要な介護保険の知識や、報酬単位・加算の算定についてわかりやすく解説

③保険外サービスによる収益拡大

保険適用外のサービスを「保険外サービス(自費サービス)」として提供し、収益源を多様化することも効果的です(例:長時間見守り、保険適用外の家事・外出付き添い、健康相談)。

導入する際は、適切な料金設定、契約・説明の明確化、保険サービスとの区分(混合介護防止)、職員研修が必要です。ステーションの強みや地域ニーズに合わせて無理なく検討しましょう。

看護師(常勤換算)一人あたりの月間訪問回数は、医療・介護合わせて70〜80回程度が目安とされます(日本看護協会等)。1日約3.5〜4回(月20日稼働)となり、移動・記録時間を考慮した現実的な数値として、目標設定や人員配置の参考にしましょう。

現場目線で考える持続可能な訪問看護の一人当たり売上管理

売上目標達成と、現場スタッフの働きやすさ。このバランスを取ることが、持続可能なステーション経営の鍵。画一的なノルマではなく、利用者の状態に応じた無理のない訪問件数設定と、それを支える適切な人員体制、働きやすい労働環境づくりが重要です。

ここでは、スタッフの負担を考慮した運営のヒントを探ります。

効率化で目指す「5時間労働での採算ライン達成」

「訪問件数を増やす=労働時間が長くなる」とは限りません。ICT活用による業務効率化、加算算定の強化、専門性の高いケア提供、経費見直しなどを組み合わせることで、より短い労働時間でも採算ライン達成を目指すという考え方もあります。

スタッフの休憩時間を確実に確保する工夫

質の高いケアを提供し続けるには適切な休憩が不可欠です。管理者は職員が確実に休憩できるよう配慮が必要です。

【休憩確保の工夫例】

- スケジュールに休憩時間を明確に組み込む

- 訪問間に余裕を持たせる時間を設定する

- 中抜け休憩の活用

- チームでのサポート体制構築

- ICTツールで事務作業時間を短縮

管理者が実態をしっかり把握し、必要に応じて業務見直しや人員調整を行うことが重要です。

働きやすさを実現する運営マネジメントの具体例については、こちらの記事もご覧ください。

≫【事例から学ぶ】訪問看護ステーション立ち上げで失敗しないための完全ガイド

成功事例から学ぶ訪問看護の一人当たり売上改善ポイント

他ステーションの成功事例には、自ステーションの課題解決に繋がるヒントが隠されています。

ここでは、地域特性の分析や外部連携といった視点から、売上改善のポイントを探ります。

地域別特性を活かした収益モデル比較

経営は地域特性(人口密度、競合状況、連携先の多さなど)に大きく左右されます。都市部と地方では戦略が異なります。

| 地域 | 特徴例 | 戦略例 |

| 都市部 | 利用者多、競合多、経費高 | 専門性強化で差別化、ICTで効率化、保険外サービス組み合わせ |

| 地方 | 移動時間長、連携先限られる | 地域連携徹底、移動コスト対策、人材確保・定着策強化 |

地域の課題を客観的に分析し、自ステーションの強みを最大限に活かす戦略を立てましょう。

医療機関・ケアマネとの関係構築で紹介を増やす

新規利用者獲得には、医療機関や居宅介護支援事業所との連携が生命線です。退院時カンファレンスへの積極的な参加や日頃からの情報交換で信頼関係を構築しましょう。

💡連携強化のポイント: 定期的な情報交換、ステーションの強みの効果的なアピール、ICTツール活用による迅速な情報共有といった、積極的なコミュニケーションが紹介増加につながります。

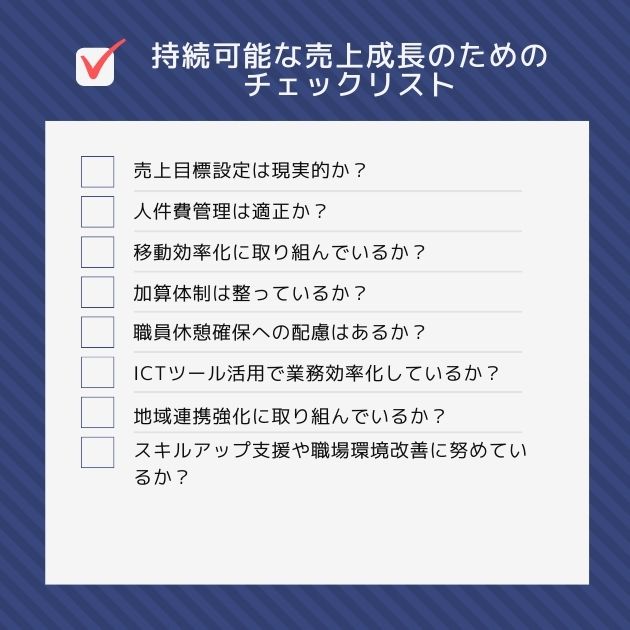

まとめ|持続可能な売上成長のためのチェックリスト

数字だけを追う経営ではなく、サービス品質や職員満足度も考慮した持続可能な運営が成功の鍵です。

以下のチェックリストで自ステーションの改善点を確認してみましょう。

一つずつ着実に改善していくことで、健全経営と地域福祉への貢献の両立が可能になります。この情報が皆さんの日々の運営のお役に立てれば幸いです。